Au temps des Achéménides (6e-4e siècle avant J.-C.), les rois possédaient des jardins d’acclimatation : les paradeisos en grec, d’où vient notre mot « paradis ». Soigneusement irrigués, les arbres et les plantes de différentes provenances offraient un condensé des couleurs parfumées de l’univers. Apanage royal, symboles de l’ordre cosmique et de l’harmonie impériale, ces « paradis » étaient un lieu de repos, de banquet et de chasse.

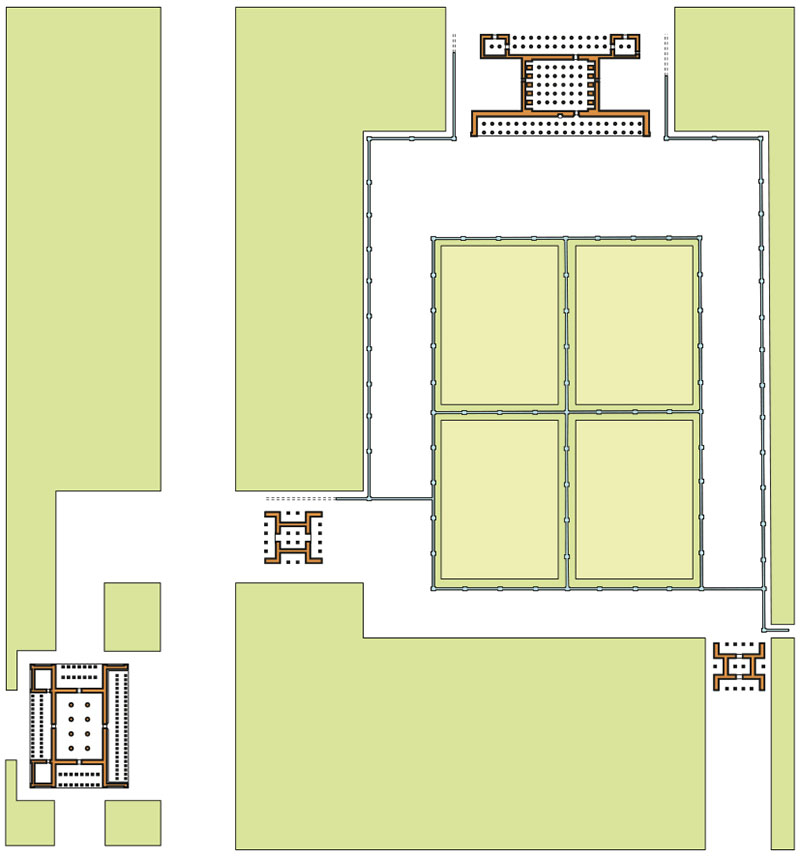

Plan de Pasargades, capitale palatiale achéménide fondé par Cyrus le Grand (6e siècle avant notre ère). On y voit le premier exemple connu de jardin persan, le chahar bagh ou « quatre jardins » : un espace quadrangulaire divisé en quatre par deux canaux se coupant en croix.

Source de l’illustration : ©Patrick Ringgenberg, Guide culturel de l’Iran, Téhéran : Rowzaneh, 2006.